\30分で課題が見える/

AIO時代に生き残るWebサイト運営術―ブランド価値を高める新戦略

AI主導の検索体験(AIO)の時代が到来し、従来のSEOだけでは成果を出しにくくなってきています。

「検索順位は上がっているのにアクセスやコンバージョンが伸びない」「AIに引用されないため情報の拡散が進まない」といった悩みを抱えるWeb担当者やサイト運営者も増えています。

本記事では、AIO時代におけるユーザー行動の変化や、それに伴い求められるWebサイト運営の方向性を、株式会社ワールドリンクのWEBマーケティングの専門家視点から解説します。

単なるキーワード対策ではなく、AIから評価・引用されるためのエンティティ設計、ブランド価値向上、コンテンツ設計の考え方まで具体的に整理し、実践のヒントを提供します。

AI時代の変化を「ユーザー視点」と「WEB運営者視点」で整理

生成AIの登場と急速な普及は、私たちの「検索の仕方」だけでなく、「情報を届ける側の戦略」までも大きく変えています。

従来は検索エンジンでリンクをクリックして情報を探すのが当たり前でしたが、今ではChatGPTやGoogle AI Overview(旧SGE)が回答を瞬時にまとめて提示し、ユーザーが移動しなくても答えを得られるようになりました。

この変化を理解するためには、「ユーザー側の行動変化」と「WEBサイト運営者側の対応変化」の両方を押さえることが重要です。

| 視点 | 主な変化 | 具体例 |

|---|---|---|

| ユーザー視点 | – 即答志向が強まり、クリックせずに答えを得るケースが増加 – 複数サイトを比較せず、1つの回答で満足する傾向 | – Google検索でAI概要を見て離脱 – ChatGPTで商品比較を聞いて、そのまま購入判断 |

| WEB運営者視点 | – SEOだけでなく「AIに引用される」ことが重要に – サイト単位ではなく人・企業・ブランド単位で評価される | – 権威あるデータや現場の一次情報を発信 – 発信者プロフィール・企業概要・実績をWeb上の複数の場所で一貫して掲載する |

こうした背景を踏まえて、次に「ユーザー視点」「WEB運営者視点」にわけて具体的に見ていきましょう。

ユーザー側の検索行動の変化

ユーザーが生成AIを活用することで、これまでのように検索結果からWebサイトへアクセスしてもらう機会が明らかに減りつつあります。

これはWebサイト運営者にとって、アクセス減少・滞在時間の短縮・コンバージョン機会の喪失という深刻な影響をもたらし得る事態と言えます。

特に情報提供型サイトや集客を目的としたサイトでは、これまでのSEO前提の戦略からの方向転換が求められるでしょう。

ゼロクリック検索が増加している

近年のAIの発展は、検索行動を大きく変えました。

最大の変化は、ユーザーが「クリックせずとも情報が得られる」状態が増え、ページがクリックされないゼロクリックの増加に繋がっています。

SEO業界の著名なアナリストであるKevin Indig氏がSimilarwebと協力して、米英独の5億件以上の検索クエリと2,000万以上のドメインを分析した結果、AI Overviews導入後にゼロクリック検索の割合が約72%→76%へと上昇したことが明らかになりました。

さらに、AI Overviewsが表示される検索ではページビュー数が非表示時と比べて約1/2に減少し、ユーザーが短時間で「解決して離脱」する傾向が明確になっています。

とはいえ、検索行動の大半がAIに置き換えられるまでには、まだまだ時間がかかるでしょう。SNSの黎明期のように、若者からAIの利用が始まり、中高年や法人にまで数年かけて広がっていくと想定されます。

“即答”志向の強まりにより滞在時間の減少

Indig氏の調査によれば、Googleへの訪問回数は増加した一方で、滞在時間が減少する傾向にあります(いわゆる“resolve-and-leave”行動)。

ユーザーは「短時間で欲しい答えだけを得て立ち去る」スタイルがより顕著になりつつあります。

特に「何かを知りたい」というKnowクエリの検索行動では、欲しい回答だけを得たら、複数サイトを比較や迂回せずに離脱する傾向が強まっています。

「信頼」がより重要視される時代

AI検索では、従来の検索順位のように単純に上位表示されることよりも、「その情報が誰からの発信か」が重要視されます。

AIは、回答を構成する際に情報源の信頼性を評価し、誤情報のリスクが低いと判断できる情報のみを採用する傾向を強めています。

そのため、官公庁や大学、業界団体、主要メディアといった権威性の高い情報源や、一次情報を持つ発信者が優先的に引用されます。また、発信者の過去の活動履歴や専門性、一貫性のある発信内容も信頼度評価に直結します。

言い換えれば、これからの時代は「どのキーワードで1位になるか」ではなく、「AIが安心して引用できる発信者と認識されるか」が勝負になります。

信頼性を高めるためには、質の高い一次情報の発信、著者・組織情報の明示、外部での評価獲得など、発信者としてのブランド構築が欠かせません。

AI時代におけるWebサイト運営者の役割転換

ゼロクリック検索の増加や滞在時間の短縮が進むなか、「そもそもWebサイトを運営する意味はあるのか?」

という疑問を持つ経営者や担当者は今後さらに増えるでしょう。

確かに、これまでのように検索結果から多くの流入を得ることは難しくなります。

しかし、この変化は「Webサイト不要論」ではなく、Webサイトの役割が根本的に転換するタイミングだと捉えるべきです。

従来の役割:検索上位=信頼の証

これまでのWeb運営では、ブログ記事や各ページを検索エンジンで上位表示させることが最大の目的でした。

上位表示されているという事実が、ユーザーに「正しい情報を発信している」という印象(ある種の信頼)を与えていたからです。

この評価構造は今後も完全に消えるわけではありません。しかし、生成AI時代においては、「AIに引用されること」が新たな信頼指標として加わります。

新たな役割:AI引用=第三者評価

AIの時代では、AIが情報源として引用する記事・ページ・サイトは、アルゴリズムによる厳しい信頼性評価をクリアしていると見なされます。

つまり、AIによる引用は中立的かつ権威ある第三者評価と同等の価値を持つのです。

クリック率(CTR)は減少する可能性が高いですが、AIに引用されることでページやサイトの信頼度が向上し、コンバージョン率(CVR)の上昇につながるケースも十分に考えられます。

ブランド価値向上としての対策

AI時代の対策は単なる「順位対策」や「小手先のSEO」ではありません。

むしろ、ブランド全体(個人の場合はパーソナルブランディング全体)の価値を底上げする施策です。

ブランドとしての存在感を高めることは、AIからの引用や評価に直結し、結果的に本来のビジネス活動と密接に結びつく“マーケティングの根幹”となります。

従来はリード獲得の主戦場がSEOであり、上位表示による新規流入が強力な手段でした。しかし、AI主導の検索が進むと、この「検索経由でのリード獲得力」は相対的に弱まります。

とはいえ、ブランド自体が強化されれば、訪問後のリード教育やコンバージョンにおいて圧倒的な優位性を発揮できます。

つまり、リード獲得の役割は残しつつも、より重要になるのは「リードの育成と成約までの動線設計」です。

サイト構造やUI/UXを磨き上げ、わかりやすい導線・シンプルな操作性・ブランドストーリーを的確に訴求することで、「流入後に強いサイト」へと進化させることが可能になります。

参照元表示の今後とクリック機会

これはあくまで推測ですが、ChatGPTやGeminiといった生成AIは、将来的にも情報の参照元を全く見せない形にはならないと考えています。

理由は、もしAIがすべての回答を自前で完結させてしまえば、コンテンツを提供する事業者が情報発信をやめ、AIの情報源そのものが枯渇してしまうためです。

これはAIプラットフォームの運営会社にとっても大きな損失になります。

もちろん、従来の検索エンジン経由の流入ほどのクリック数は見込めないかもしれません。しかし、AIOに最適化されたコンテンツは、限られた訪問者でも高いCVRを達成でき、結果的にビジネス成果へ直結する資産となり得ます。

AI時代のWebサイト運営は、「数を稼ぐSEO」から「質で選ばれるAIO」へのシフトが必要です。AIに引用されるということは、単なる検索順位以上に長期的なブランド価値と成果に直結する資産になっていくでしょう。

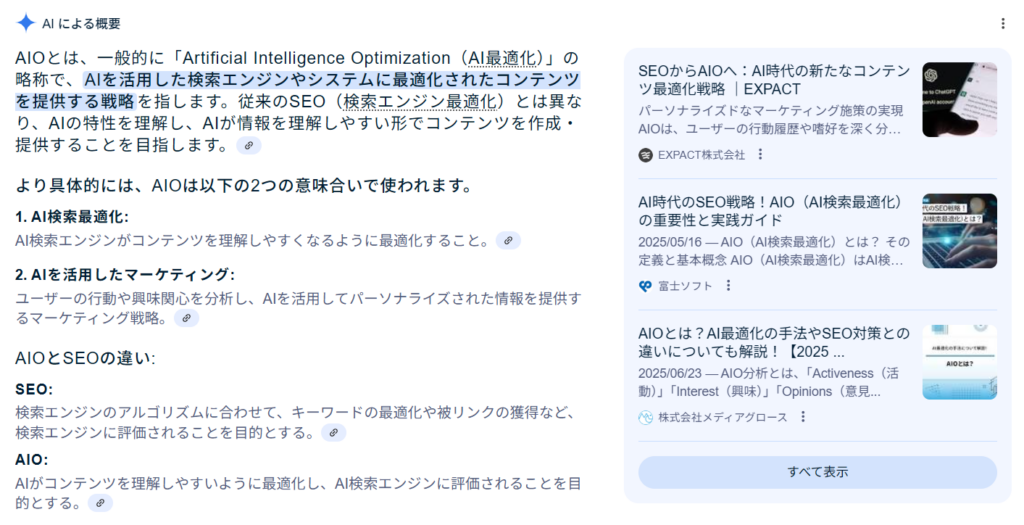

AI時代の対策「AIO」とは

「SEO」に代わり、生成AI時代におけるWEBサイトの対策を「AIO」といいます。実は「AIO」といっても、次の2種類に分類されます。

それぞれについて解説します。

Googleの検索機能である「AI Overview」

AI Overview(AIによる概要)は、2023年8月に試験運用を開始した「SGE」の正式版として、2025年5月にリリースされました。

Googleが提供する生成AI機能で、検索結果の1ページにユーザーの質問に対する要約的な回答を自動生成して表示する仕組みです。

従来の検索結果はリンクの一覧が中心でしたが、AI Overviewでは複数の情報源から内容を抽出・統合し、文章・画像・リンクを組み合わせた回答を提示します。

AI Overview(AIによる概要)の要約対象になるのは、基本的には検索上位の記事のため、SEO対策がAI Overviewに繋がるといっても差し支えないでしょう。

また、2025年8月現在では、全てのクエリでAI Overviewが表示される訳ではなく、情報収集系のKnowクエリで表示される傾向が強くなっています。

ChatGPTやGeminiなどのAI検索出力「AI Optimization / AI検索最適化」

AI Optimization(AI検索最適化)とは、ChatGPT・Gemini・Perplexity・Bing AIといった生成AIの検索結果に、自社のコンテンツを優先的に表示・引用させるための新しい最適化アプローチの総称です。

AI Overviewよりも幅の広い概念のため、これ以降「AIO」とはAI Optimizationを指して呼びます。

AIOの目的は、AIが持つ膨大な知識の中に自社情報を正確に位置づけ、ユーザーがAIと対話している最中にその情報が提示される確率を最大化することです。

AIO / LLMO / GEOの違い

AIOとほぼ同義の言葉として、海外では LLMO(Large Language Model Optimization) や GEO(Generative Engine Optimization) も使われています。

以下に整理します。

- LLMO:大規模言語モデル(LLM)向け最適化。技術的な呼称。

- GEO:生成AIエンジン向け最適化。海外メディアやSEO業界で広く使用。

- AIO:日本市場で比較的馴染みやすい呼び方。AI検索最適化の総称。

呼び名は異なっても、「生成AIに正しく引用されるための最適化」 という目的は共通しています。

正直、ほぼ同じ意味ととらえて問題ありません。

AIOとSEOで行う対策の違い

結論からいうと、AIOとSEOで対策に大きな違いがある訳ではありません。

AIOはSEOの延長線上にあり、近年のSEOで重要視されていた「検索意図にあわせた価値の高いコンテンツをユーザーに提供する」こと自体に変わりがないからです。

とはいえ、SEOとAIOでは、これまで重視されてきたリンクやキーワード配置の比重は相対的に下がり、

代わりに、AIが理解しやすく引用しやすい構造化やエンティティ設計、情報の正確性・独自性の重要度が

飛躍的に高まっていくと予想されます。

キーワード依存から「価値と信頼」重視へのシフト

これまでのSEO対策は、ユーザーが入力するキーワードを予測し、それを見出しや本文に自然に配置することが成功の条件とされてきました。しかし、AIO時代ではこの前提が崩れつつあります。

Google AI OverviewやChatGPT、Gemini、Perplexityなどの生成AIは、単語の一致ではなく文脈や意味の近さを理解する「ベクトル検索(意味検索)」を活用しています。

そのため、H2やH3に機械的にキーワードを入れるだけでは、AIに選ばれる確率は低くなっています。

従来のSEOのキーワード戦略が無意味になったわけではありませんが、従来と比較してより内容にフォーカスがあたるようになったため、キーワードのトリガーとして要素が強くなっています。

キーワード戦略の弊害

- 文脈理解の進化

AIは文章全体の意味を理解できるため、厳密なキーワード一致よりも質問に対する的確な回答を評価する。 - ゼロクリック検索の増加

AIが回答を直接提示するため、クリックを前提にしたキーワード戦略では露出機会が減る。 - 競合コンテンツの飽和

同じキーワードで似た内容を量産しても、AIはより具体的で価値ある情報源を優先する。

一次情報・専門性の高い情報がより重要視される

生成AIの普及によって、誰でも短時間で記事を作れる時代になりました。

これまで人が時間をかけて行っていた「複数の記事を調べ、情報を整理してまとめる」という作業は、AIが瞬時に代行できるようになったのです。

その結果、他社記事の情報を寄せ集めただけの“まとめ記事”は、急速に価値を失いつつあります。

AIO(AI Optimization)の時代においてAIが選ぶのは、単なる情報の再構成ではなく、そのコンテンツでしか得られない固有の価値を持つ情報です。具体的には以下のようなものが評価されやすくなります。

- 書き手自身の実体験や成功・失敗事例(一次情報)

- 長年の経験から得られる深い専門知識

- 企業の理念やブランドストーリーに基づいた血の通った文章

これらはAIが自動生成で作ることが極めて困難であり、人間だからこそ提供できる価値です。AIO時代では「何を知っているか」よりも「何を経験し、何を信じ、何を生み出したか」が評価の分かれ目になります。

SEOでも一次情報や専門性の高さは重要視されていましたが、生成AIの登場によって更に重要になると予想されます。

「誰が発信しているか」がより重要になる

従来の生成AIは、与えられた質問に対して「それらしい情報」を複数の情報源からまとめて提示することは得意でしたが、その情報が正しいかどうかの判断精度は低いものでした。

しかし、AI技術の進化に伴い、今後は生成AI自身が情報の正確性をより高い精度で判定できるようになると予想されます。

このとき、正確性を担保する基準として重要性を増すのが「誰が発信している情報なのか」という点です。

AIは、情報の中身だけでなく発信者を正確に特定し、その信頼度をスコア化したうえで、回答に採用するかどうかを判断する方向へ進化していきます。

つまり、同じ内容であっても、信頼度の高い発信者による情報は引用されやすく、信頼度の低い発信者の情報は排除される可能性が高まります。

この変化は、従来のSEOとAIOの大きな違いの一つです。

SEOでは検索エンジンに評価されるためにコンテンツの質やリンク構造、キーワード最適化が主な対策でした。一方、AIOでは、AIが「誰の発信か」を特定できるようにすることが戦略の中心となります。そのためには、まず実績と一次情報を持つことが出発点になります。

実績と一次情報を作るためにやることはシンプルです。

- メディアに出る – プレスリリース配信、取材対応、記事寄稿

- SNSで発信する – 活動内容や事例を写真・動画付きで投稿

- 公式サイトに載せる – 事例・成果・顧客の声を定期更新

- 自分で一次情報を作る – 調査、イベント、独自ノウハウの公開

こうした活動を通じて「この分野ではこの人(この会社)」という存在を確立し、AIが正確に発信者を特定できる状態をつくることが、AIO時代の根本的な戦略といえるでしょう。

WEBページ単体でなくネット全体のエンティティ戦略が不可欠

SEOでは、評価の基本単位は「Webページ」ですが、それだけに限られません。

エンティティとは、「人物」「組織」「ブランド」など、AIが特定できる固有の存在を指します。これは単なるWebページやドメイン名ではなく、「この情報は誰(どの組織)が発信しているのか」という固有の識別対象のことです。

AIはWebサイトだけでなく、SNS、ニュース記事、動画、業界団体の情報など、ネット全体から発信者に関するデータを収集し、同一のエンティティとして紐づけて評価します。

AIOにおいてエンティティ対策は非常に重要です。なぜなら、AIが回答や要約に情報を採用するかどうかは、発信者がどれだけ信頼できる存在と認識されているかに大きく左右されるからです。

つまり、どんなに質の高いコンテンツを作っても、「誰が発信しているのか」が明確でなければ、AIはその情報を採用しにくくなります。

そのため、公式サイトの範囲を超えてネット上のあらゆる発信を統一し、同じ名前・肩書・説明文・ロゴ・リンク構造で発信者を一貫して表現することが不可欠です。

外部メディア掲載、SNS運用、イベント登壇などの実績を積み重ね、それらを公式サイトや構造化データで紐づけることで、AIに「この分野で信頼できる人物(組織)」として認識させることができます。

結果として、AIO時代は公式サイトの範囲を超え、ネット全体で一貫性と信頼性を示す発信戦略が不可欠になります。

被リンクの意味合いが変わる

SEOでは、被リンクは長年にわたり検索順位を押し上げるための主要な評価要因の一つでした。

特に信頼性の高いサイトや関連性の強いサイトからのリンクは、そのページやドメイン全体の評価を高める効果があります。また、リンク元の文脈やアンカーテキストも、評価や関連性の判断材料として活用されてきました。

AIO(AI検索や生成AI)では、まだ評価ロジックは完全に公開されていませんが、Bing AIやGoogle AI Overviewなどでは情報源を明示してリンクを表示する傾向が強まっています。これにより、AIが「その情報がどこから来たのか」を重視していることがわかります。

今後は、リンクの価値が「量」や「権威性」だけでなく、発信者や情報源を特定し、一次情報であることを裏付ける証拠としての役割にシフトしていく可能性があります。

例えば、発信者の公式プロフィールページへのリンクや、独自調査レポートへの直接リンクは、AIにとって信頼性を判断する重要な手がかりとなります。

つまり、AIO時代の被リンクは、従来の“順位を上げるためのブースター”という役割から、“情報の信頼を担保するための証明”という役割がより大きくなると考えられます。

情報の鮮度を高めておく

SEOにおいても情報の更新は評価にプラスに働く要素の一つでした。

特にニュース性のあるテーマや急速に変化する分野では更新頻度が重要視され、検索順位にも影響してきました。ただし、長期間有効な常緑コンテンツでは、頻繁な更新がなくても安定した順位を維持できる場合も少なくありません。

AIOでは、情報の鮮度がさらに重要になります。AIは過去の情報だけでなく、最新のWeb上の情報や外部データベースを照合しながら回答を生成するため、古い情報は引用されにくくなると予想されます。

特に数値や事実データなどは「最新であること」が採用条件に近い扱いを受ける可能性があります。

そのため、定期的なアップデートや新しい事例の追加は、AIに「この発信者は現在も活動しており、信頼できる情報を提供している」という強いシグナルを送ることになります。

具体的なAIO対策:3つのレイヤーで整理

具体的なAIO対策を、以下にわけて解説します。

コンテンツ単位での対策

AIO時代にAIがコンテンツを理解し、回答や引用に採用するかどうかは、内容の質とAIが解析しやすい構造にかかっています。

一次情報をコンテンツに含める

まず、自社でしか得られない情報を記事に盛り込みます。

例えば、自社で実施したアンケート調査や統計データ、顧客インタビューや施工・導入事例などを写真付きで紹介します。

現場で得た数字や体験談は、他では手に入らない情報としてAIの引用価値が高まります。

一本記事のポイントや結論をわかりやすく提示

記事の冒頭や見出し直後に、そのページのポイントや結論を簡潔にまとめます。

例えば、最初の数行で「この記事で伝えたいこと」「読者が得られる成果」を明示すると、AIが要約を生成するときに正しい方向性で情報を抽出しやすくなります。

段落の最初に結論を書き、その後に根拠や事例を補足する「結論先出し型」の文章構成を意識しましょう。また、小見出しごとに短いまとめ文を挿入すると、AIが見出し単位で情報を整理しやすくなります。

Q&A形式やFAQの活用

ユーザーが抱きやすい疑問を事前に洗い出し、それぞれに明確で簡潔な回答を用意します。

質問と回答を一覧化したFAQページを作成するだけでなく、関連する記事本文にも自然に組み込み、AIが質問と答えを紐づけて理解できるようにします。

1質問=1回答を徹底し、見出しタグ(H2・H3)で構造化するといいでしょう。

構造化データの実装

記事やページの種類に合わせて適切なSchema.orgのマークアップを付与します。

たとえば記事にはArticle、FAQページにはFAQPage、著者情報にはPersonを設定し、Googleの構造化データテストツールで正しく認識されているか確認します。

信頼できる情報源からの引用

数値や統計情報を掲載する際は、信頼性の高い情報源を選びます。官公庁、大学、業界団体、主要メディアなど、誤情報の可能性が低いソースから引用し、その出典を必ず明示します。

引用部分は引用タグや引用符で明確に区切り、文脈が誤解されないよう必要に応じて補足説明も加えます。

著者情報の明確化

記事下部に著者の顔写真、経歴、資格、SNSリンクを掲載し、著者ページには過去記事や活動実績を一覧化します。こうすることで発信者の一貫性と信頼性を高められます。

また、可能な限り監修者として権威ある方に協力いただくことがおすすめです。監修者の方の権威性を借りることでWebサイト全体の信ぴょう性を補強します。

ドメイン全体での対策

AIOでは単一ページだけでなく、サイト全体を通して「誰が発信しているか」を特定し、その人物や組織の信頼性を評価します。

単なるテーマ統一やサイト構造最適化だけでなく、ドメイン全体が「発信者の公式な発言場所」であることを明確にする設計が重要です。

テーマや専門領域にあわせて一貫性を持たせる

サイト全体で扱うテーマや専門領域を明確にし、記事の方向性に一貫性を持たせます。これはSEOでも有効な施策ですが、AIOではAIが発信者の専門分野を学習する基盤になるため、より重要です。

公式サイトで発信する内容は専門領域に集中させ、無関係な記事は別媒体で展開するなど、テーマの純度を高めます。

発信者情報をコンテンツページにも表示する

サイト内のすべてのページに、著者や運営者の情報(名前・組織名・ロゴ・連絡先)を明示します。

フッターやサイドバーに固定表示することで、AIがどのページを解析しても同じ発信者として認識できます。

また、運営者情報・会社概要のページを作成し、より詳しい情報をまとめることも重要です。

ドメインと外部プロフィールを紐付ける

ドメイン内に著者ページや会社概要ページを作成し、そこから外部の公式SNSやメディアプロフィールへリンクします。

逆に、外部プロフィールからも公式ドメインへのリンクを統一的に張り、双方向の関連性を構築します。これによりAIは「このドメインはこの発信者の公式情報源」と判断しやすくなります。

活動履歴のアーカイブ化

サイト内に「実績・活動履歴」ページを設け、過去のメディア掲載、講演、研究発表、受賞歴などを時系列で掲載します。

これによりAIは発信者の長期的な活動記録を把握でき、信頼スコアの向上につながります。

Webサイトを超えたエンティティ対策

AIOではAIが発信者を特定し、ネット全体での信頼性を評価します。そのため、Webサイト外での活動や露出も評価対象となります。

ドメイン全体での対策

外部メディア露出

PR TIMESやValuePressなどのプレスリリース配信サービスを活用し、サービスリリースや受賞歴、新規事業開始などのタイミングで定期的に情報発信を行います。

加えて、業界誌や専門誌、地域新聞・フリーペーパーなどへの取材対応や記事寄稿を積極的に行い、信頼性の高い第三者メディアでの露出を増やします。

さらに、事業の専門性やノウハウを体系化し、書籍や電子書籍の出版を行うことで、検索だけでなく書店やAmazonなど別チャネルでの発見機会も創出します。出版実績はブランドの権威性を高める有効な手段となり、メディア取材や講演依頼にもつながります。

これらの露出実績は公式サイト内に「メディア掲載・出版実績」として一覧化し、日付・媒体名・内容を明記します。過去の活動履歴を資産として蓄積することで、初めて接触するユーザーにも一目で信頼感を与えることができます。

SNSによるエンティティ強化戦略

X(旧Twitter)、LinkedIn、Instagram、YouTubeなど複数のSNSを活用し、週に数回は業界ニュースの解説、自社の一次情報、現場の様子がわかる写真・動画などを発信します。

単なる更新ではなく、「このアカウントを見れば業界の最新動向と一次情報がわかる」と思われる専門性とリアル感のある投稿を意識します。

業種によっては、Webサイトでホワイトペーパーや事例集を発行し、SNSから動線を設けてダウンロードにつなげる施策も有効です。B2Bではリード獲得の入口として、B2Cではファン形成のきっかけとして活用できます。

また、B2C業態では代表や担当者などの「顔が見えるアカウント」での発信が効果的です。ターゲット層と日常的に接点を持ち、価値ある情報やエピソードを継続的に届けることで、フォロワーとの信頼関係を構築します。

この際、発信内容がブレないように、ブランドや個人のエンティティを崩さない方針設定が重要です。

AIO時代におけるSNSは、集客チャネルであると同時に、検索AIや第三者から「信頼できる情報源」と認識されるための基盤です。計画的な発信と戦略的な動線設計によって、ブランド全体の価値を長期的に高めていきます。

外部プロフィールの統一

外部サイトでの情報がバラつくと、AIが同一人物・同一組織として正しく認識できず、評価や検索結果が分散します。

Googleビジネスプロフィール・業界団体ページ・Wikipediaなどの主要プロフィールは、肩書・説明文・アイコン画像まで統一し、更新履歴を定期的にチェックします。

これにより、エンティティが明確になり、検索AIからの評価が一貫性を持ちます。

イベント登壇・講演

登壇や講演は権威性を高める最も強い証拠の一つです。

開催後は写真や動画を公式サイト・SNSに掲載し、使用したスライドや配布資料はSlideShareや公式ブログで公開します。第三者が参照可能な形にすることで、「発言の証拠」と「外部評価」が同時に蓄積されます。

発信者のエンティティ紐付け

AIや検索エンジンは、発信者とコンテンツの関係性を構造化データで判断します。

公式サイトにはPerson(個人)やOrganization(組織)の構造化データを設定し、SNSや外部メディアのプロフィールから公式サイトへ統一的にリンクを張ります。

これにより「誰が言っているのか」が明確になり、信頼性評価が向上します。

メディア・フォーマットの多様化

ユーザーの情報取得スタイルは多様化しており、AIも様々なフォーマットを学習対象としています。

記事・動画・PDF・音声など異なる形式で同じ内容を発信し、例えばYouTube動画をブログ記事に埋め込み、音声や動画は文字起こしして記事化します。

これにより、情報がマルチチャネルで展開され、AIにも人間にも届きやすくなります。

まとめ

AIの普及により、ユーザーは検索エンジンでクリックして情報を探すのではなく、AIの回答から短時間で答えを得る行動へとシフトしています。

これによりゼロクリック検索や滞在時間の短縮が増え、従来のSEO中心のリード獲得戦略は効果が薄れつつあります。

一方で、AIO対策を行うことは単なるアクセス増加策ではなく、ブランド全体のエンティティ価値を高め、AIに引用されることで第三者からの信頼性を獲得する活動です。

これにより、検索流入だけに依存しない形でのリード育成やコンバージョン率の向上が期待できます。

今後は、Webサイトを「上位表示させるためのツール」から、「ブランドの信頼と価値を可視化し、ユーザーとの接点を深化させる資産」へと役割を転換させることが求められます。

AI時代の成功は、SEO的な基礎を押さえつつも、AIが理解・引用しやすい情報設計とブランド価値の強化を同時に実現できる運営力にかかっています。