\30分で課題が見える/

価値のある記事とは?SEOとAIOで評価される本質を徹底解説

SEOの情報を追いかけていると、必ずといっていいほど出てくるのが「価値のある記事(コンテンツ)を作りましょう」という言葉。

でも実際のところ、「価値のある記事って何を指すの?」「キーワードを入れればいいの?文章を整えればいいの?」とモヤモヤしたことはありませんか。

多くの場合、テクニック論ばかりが語られ、本質が置き去りにされています。

本当に考えるべきなのは「誰にとって、どんな価値を届けるのか」という視点です。

この記事では、人が記事に価値を感じる瞬間を整理しながら、「価値ある記事」を作るために必要な考え方を解説します。

読み終えるころには、SEOやAIOで評価される記事づくりの“本当の意味”がきっと見えてくるはずです。

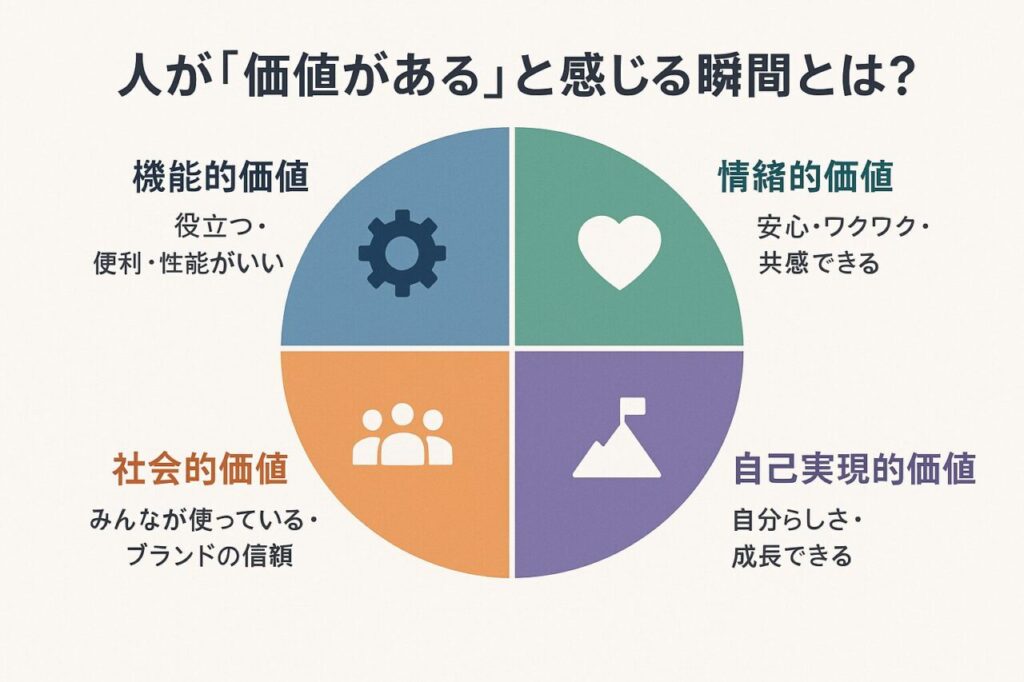

人が「価値がある」と感じる瞬間とは?

冒頭のとおり、「価値のある記事を作りましょう」と言われても、抽象的でピンとこない。

その理由は、価値を決めるのが検索エンジンやAIではなく “読む人” だからです。つまり「人がどんなときに価値を感じるか」を知らないと、価値のある記事は作れません。

では、人はどんな瞬間に「この記事は価値があった」と感じるのでしょうか。

代表的な4つのパターンを見ていきましょう。

機能的価値

役立つ・便利・性能がいい、といった“機能面”での価値です。

これは最も分かりやすい価値で、「知りたいことに対する答えが書いてある」と人は満足できます。

例えば「GA4でコンバージョンを設定したい」と検索したときに、手順が分かりやすくまとまっていれば「助かった!」とすぐに価値を感じます。

悩みが解決した瞬間、あるいは作業が効率化できた瞬間は、読者にとって大きな価値です。

情緒的価値

安心できる、ワクワクする、共感できるといった“感情面”の価値です。

たとえばSEOの記事でGoogle公式のガイドラインや専門家の意見が引用されていたら、「これは信じてよさそうだ」とホッとしますよね。この「安心できる」という気持ちこそが情緒的価値です。

また、情報だけでなく「自分のことを分かってくれている」と共感をおぼえると、人は強い価値を覚えます。失敗談や実体験、ストーリーが入っている記事は、「自分も同じ状況だった」と感情的なつながりを作り出します。

例えば「GA4の移行で混乱している人は多いですよね」という一文があるだけで、読者は「自分のことだ」と感じ、記事全体の信頼性まで高まります。

共感は、情報の理解を後押しする“心の潤滑油”として働くのです。

社会的価値

「みんなが使っている」「有名ブランドだから信頼できる」といった社会的な承認やステータスです。

たとえば大手企業が導入している事例が紹介されていれば「うちもやって大丈夫だ」と背中を押してくれます。

人は社会的な安心や権威にも価値を感じるのです。

自己実現的価値

自分らしさを表現できる、自分が成長できる、といった自己実現に近い価値です。

新しい知識に触れて仕事の幅が広がったときや、「この考え方は自分のキャリアに活かせる」と気づけたとき。

読者は「この記事を読んで自分がアップデートできた」と感じ、大きな価値を見出します。

例えば「AIO時代には検索意図の捉え方が変わる」という知見に触れたとき、「これは他の誰かに共有したい」と思いますよね。

発見は「記事を読む時間以上のリターンを得られた」と感じさせ、価値の根拠になります。

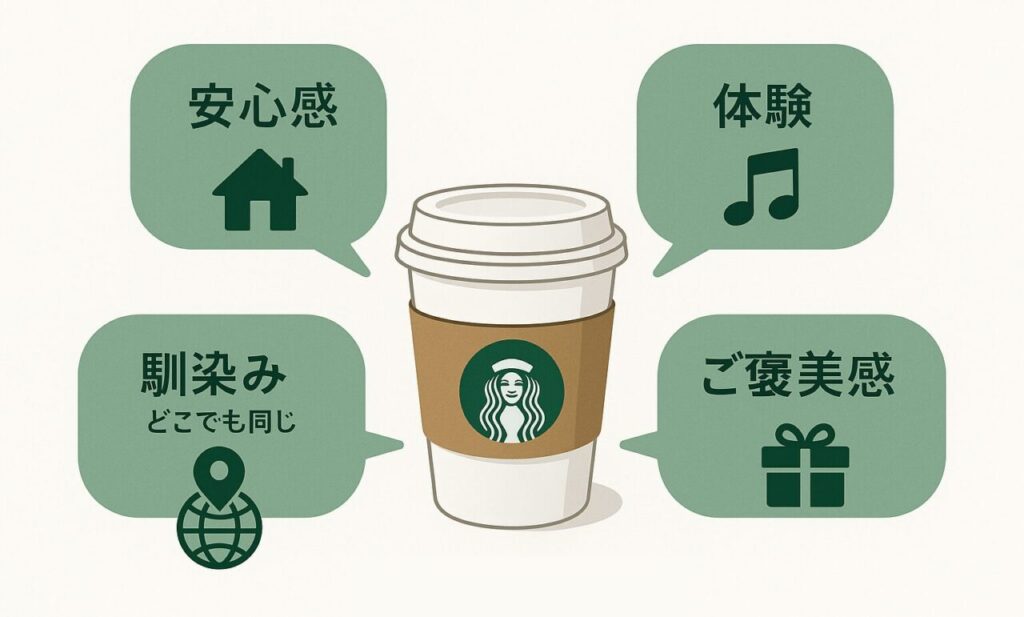

具体例:スターバックスに見る価値の多様性

「人によって価値の感じ方が違う」という話を、スターバックスの例で見てみましょう。

スタバのコーヒーが“特別においしい”わけではないのは、みなさんも感じていることかもしれません。

街にはもっと安くて美味しいコーヒーを出すお店がいくらでもあります。それでも「コーヒーといえばスタバ」という人が多いのはなぜでしょうか。

理由は、スタバが提供している価値が「味」だけではないからです。

ある人は「どこに行っても同じ品質のコーヒーが飲める安心感」に価値を感じています。別の人は「落ち着いた照明や音楽、スタッフの笑顔」といった“体験そのもの”に価値を見出しています。

さらに、「仕事を頑張ったご褒美にちょっとした贅沢ができる場所」としてスタバを選ぶ人もいます。

つまり、スタバの強みは “多様な価値を同時に提供していること” にあります。

コーヒーという一つの商品でも、味・体験・ご褒美感・安心感と、顧客によって感じ方はまるで違うのです。

これは記事コンテンツも同じです。

「結論だけ知れれば十分」という読者もいれば、「根拠や事例をじっくり知りたい」という読者もいる。

スタバが多面的な価値を提供して支持を集めたように、記事もまた いろんな価値の感じ方に応えられる構成 が求められるのです。

顧客理解の限界と向き合い方

「誰にとって価値があるのか」を理解しなければ、記事は的外れになってしまいます。

これは多くのマーケターが口をそろえて言うことですが、忘れてはいけないのは 顧客理解を“完全にやりきる”ことは不可能 だという現実です。

なぜなら、人の価値観は固定されたものではなく、状況やタイミングによって簡単に変わるからです。

例えば、同じ人でも朝は「効率よく情報収集したい」と思っているのに、夜には「じっくり安心できる根拠を知りたい」と気持ちが変わります。

また、同じ30代の会社員でも「安さ重視で選ぶ人」もいれば「多少高くてもブランドを選ぶ人」もいる。

つまり、表面的な情報だけで「顧客像はこうだ」と決めつけてしまうのは危険です。

年齢・性別などによるペルソナ設定は意味がない

マーケティングの現場でよくあるのが、「30代男性・都内在住・会社員」といった属性だけを並べて作ったペルソナです。

これで「顧客を理解した」と思い込んでしまうケースが多いのですが、実際には大きな落とし穴があります。

もし年齢や性別だけで価値観が決まるなら、同じ学校・同じ部活にいる生徒は全員同じ価値観を持つはずです。

でも現実はどうでしょうか。同じ環境にいても、考え方や大事にするものはまるで違いますよね。

それなのに、年齢や性別、収入といった「外から見える属性」だけで顧客を定義してしまうと、的外れな仮説に基づいた記事づくりになってしまうのです。

心理や価値観に踏み込むことは、それなりに有効

では、どうすればいいのか。

一歩進んで「心理面」や「価値観」に注目することは有効です。

例えば、「効率を最優先するタイプ」「安心感を重視するタイプ」といった切り口で顧客を整理すると、記事のトーンや内容を調整しやすくなります。

効率派には「結論から先に書く」、安心派には「データや根拠をしっかり示す」といった工夫が可能です。

ただし、ここにも限界があります。人の心理や価値観はライフイベントや仕事の状況によって変化するものだからです。

昨日までは「効率第一」だった人が、プロジェクトの責任を負う立場になった途端に「慎重で安心できる情報」を求めるようになる、というのはよくあることです。

本質は「文脈+心理」を見ること

だからこそ大事なのは、読者が置かれている 文脈(状況)と心理 をセットで理解することです。

例えば「SEO 対策 料金」と検索している人がいたとします。

- 文脈:経営者であり、代理店を比較検討している状況

- 心理:「相場を知らずに業者に任せるのは不安」という気持ち

この文脈と心理を想定できれば、記事の作り方は大きく変わります。

単に「料金相場は◯円〜です」と答えるだけでは不十分で、「業者選びで失敗しないためのチェックリスト」や「料金と成果の関係」を示すといった工夫が必要になります。

仮説と検証の繰り返し

もちろん、こうした顧客理解を“一度の調査でやりきる”ことはできません。大事なのは、仮説と検証を繰り返しながら少しずつ精度を高めていくことです。

- アンケートで全体の傾向をつかむ(ただしサンプル数が一定以上ないと意味がない)

- インタビューで一人ひとりの背景や心理を深掘りする

- サイトの行動データから「言葉と行動のズレ」を補正する

- 口コミや問い合わせなど、リアルタイムの顧客の声を拾う

こうした取り組みを組み合わせることで、「今、顧客が何に価値を感じているか」をより具体的に把握できます。

結局のところ、顧客理解とは「完全に理解できるもの」ではなく「常に近づき続けるプロセス」です。

その前提に立てるかどうかで、記事の質も大きく変わります。

価値のある記事に必要な視点

ここまで見てきたように、人が価値を感じるポイントは人それぞれです。

同じテーマでも「答えだけ知れればいい」という人もいれば、「背景や根拠を理解して納得したい」という人もいます。だからこそ、記事には 多層的に価値を盛り込む工夫 が必要です。

記事を設計するときは、最低でも次の3つのレイヤーを意識すると、幅広い読者の価値観に応えやすくなります。

結論を示す

まずはシンプルに「答え」を提示すること。

悩みが小さい人や、忙しくて深掘りする余裕がない人にとっては、この一文だけでも十分な価値になります。

そのため、記事の最初に結論を示してあげること、見出し構成だけで7割程度意味ができるようにすることが重要です。

例えば「SEO対策の料金相場は?」と検索した人に対しては、冒頭で「一般的な相場は月額10万〜30万円程度です」とズバッと答える。

これだけで「知りたかったことがすぐわかった」と満足する人は少なくありません。

こうした読者は、まだ情報収集を始めたばかりで「とりあえず全体感を知りたい」という段階にいることが多いです。

根拠や詳細を示す

一方で「なぜその金額なのか?」「サービスによって何が違うのか?」を知りたい人もいます。

これは結論だけでは安心できず、背景や根拠を理解して初めて納得するタイプです。

同じSEO料金の記事でも、サービス内容の違いや内訳、なぜ価格が幅広いのかを丁寧に解説してあれば、「なるほど、だからこの相場なんだ」と腑に落ちます。

こうした読者は、すでに複数の候補を見比べている 比較検討フェーズ に入っている可能性が高いです。

事例や体験談を入れる

さらに「他の人はどうしているのか?」を知りたい読者もいます。人はストーリーや実例を通じて共感や納得を得るからです。

例えば「実際に月額15万円のSEO対策を導入した中小企業の事例」を紹介すれば、読者は自分の状況と照らし合わせて判断できます。

また、担当者の失敗談や工夫が入っていれば、「自分も同じ状況だから参考になる」と強い価値を感じます。

こうした情報は、最終判断に迷っている 意思決定直前のフェーズ にいる人に特に響きます。

フェーズが違っても同じキーワードで検索する

ここで重要なのは、同じ「SEO 料金」というキーワードでも、読者の状況は大きく違うということです。

- 情報収集を始めたばかりの人は「結論」だけで満足する

- 比較検討中の人は「根拠や詳細」を求めている

- 最終判断を迫られている人は「事例や体験談」で背中を押してほしい

念のため、上記に必ず分類される訳ではありませんが、同じ検索ワードでもこれだけバラバラなんです。

だからこそ記事には、どのフェーズの人が来ても「この情報は役立つ」と思ってもらえるように、複数のレイヤーを盛り込んでおく必要があるのです。

SEO/AIOの評価と「人の価値」

ここまで「人が感じる価値」について整理してきましたが、実はSEOやAIO(LLMO)が評価基準にしているポイントは、この人の価値と地続きになっています。

検索エンジンやAIが重視するのは、次のような要素です。

- 独自性:他では得られない情報や視点があるか

- 信頼性:正確で、一次情報や権威ある根拠に基づいているか

- 網羅性:検索者が求める周辺情報までしっかりカバーしているか

- ユーザビリティ:読みやすく、答えにすぐたどり着けるか

これらは一見すると「機械的なアルゴリズムの基準」のように思えますが、裏側をよく見れば 人が価値を感じる瞬間を翻訳したもの にすぎません。

独自性=発見の価値

人は「知らなかったことを知れた」ときに強い価値を感じます。

たとえばSEO記事で「キーワード選定」について書くとき、ありふれたノウハウを整理するだけなら他の記事との差別化はできません。

でも、自社で行った独自の実験データや、実際の改善事例を紹介すれば「ここでしか得られない発見」が生まれます。

検索エンジンが「独自性のあるコンテンツ」を評価するのは、結局この“新しい発見を与えているかどうか”を見ているからです。

信頼性=安心の価値

人は「これは信じていい情報だ」と思えたときに安心します。

SEO記事にGoogle公式のドキュメントや一次情報が引用されていれば、「裏付けがあるから大丈夫」と感じますよね。

GoogleがE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視するのも、読者の不安を解消するためです。

もし根拠のない体験談ばかりなら「本当かな…」と疑われてしまい、記事の価値は大きく下がります。

網羅性=効率の価値

忙しい担当者にとって「一つの記事で知りたいことが全部わかる」ことは、それだけで価値です。

例えば「SEO料金」というテーマなら、相場だけでなく料金の内訳、プランごとの違い、注意点までまとまっていれば、「ここを読めば完結する」と思ってもらえます。

検索エンジンが「網羅性」を評価するのは、読者の調べる手間を減らす=効率を上げる記事を高く見るからです。

ユーザビリティ=機能的な価値

人は「すぐに答えにたどり着ける」「ストレスなく読める」ことにも価値を感じます。長い前置きばかりで結論が見つからない記事は、それだけで離脱されてしまいます。

SEOで「見出し構造を整える」「冒頭に結論を書く」といった基本が推奨されるのは、単なるルールではなく、読者の“機能的な価値”を満たすため。

つまりユーザビリティは、単なるUXの話ではなく、記事そのものの価値を左右する要素なのです。

つまり、SEOやAIOの評価基準は「人が価値を感じる瞬間」をアルゴリズムに置き換えただけなのです。

だからこそ大事なのは、テクニックに振り回されることではなく、「誰にとって、どんな価値を提供する記事なのか?」を最初に定義することです。

まとめ

「価値のある記事」と聞くと、多くの人は「キーワードを最適化する」「読みやすく書く」といったテクニックを思い浮かべます。

もちろんそれらも大切ですが、本質はそこではありません。

価値を決めるのはGoogleでもAIでもなく、実際に記事を読む人です。

人が価値を感じるのは、悩みが解決したとき、新しい発見があったとき、安心できたとき、効率が上がったとき、共感できたとき。

あるいは、機能的・情緒的・社会的・自己実現的といった多面的な観点からも整理できました。

スターバックスの事例を見ても分かるように、同じコーヒーでも人によって価値の感じ方はまったく違います。

記事も同じで、結論だけで満足する人もいれば、根拠や事例まで知りたい人もいる。

だからこそ記事には、多層的に価値を組み込む視点が欠かせません。

一方で、「顧客を完全に理解する」ことは不可能です。

年齢や性別といった属性情報だけで人を分類する一般的なペルソナ設定は危険ですし、心理や価値観に踏み込んでも万能ではありません。

大事なのは、読者が置かれている 文脈+心理 を想像し、アンケートやインタビュー、行動データや顧客の声を活用しながら、仮説と検証を繰り返すことです。

そして最後に、SEOやAIOの評価基準を思い出してください。

独自性・信頼性・網羅性・ユーザビリティ…。

これらはすべて、人が価値を感じる瞬間をアルゴリズムに翻訳しただけのものです。

つまり「誰にとって、どんな価値を届けるのか」という問いに正面から向き合うことが、SEOでもAIOでも評価される記事づくりの出発点になります。

価値のある記事とは、テクニックで作られた記事ではなく、人にとって本当に役立ち・心に残り・行動を後押しする記事。

その視点を持って記事を設計すれば、自然とSEOやAIOの評価もついてくるはずです。