\30分で課題が見える/

会社概要の目的とは?信頼性を高めるための作り方

「会社概要ページ」は、ただ会社の基本情報を並べるだけのページだと思っていませんか?

実はこのページ、訪問者がその企業を“信頼してよいか”を判断する、非常に重要な役割を担っています。

特に新規の取引先や求職者にとって、会社概要は企業理解の入り口であり、信頼構築の第一歩です。

この記事では、会社概要ページの本来の目的や期待される役割、SEO・ブランディングへの影響、そして具体的な記載項目や構成のポイントまでを丁寧に解説します。

「なんとなく作ったまま」になっている方や、「何を書けばいいのかわからない」という方は、ぜひ参考にしてください。

会社概要の目的

会社概要ページは、訪問者が企業の信頼性や基本情報を確認するための重要なページです。特に新規取引先や求職者にとって、会社概要は企業理解の第一歩となります。

会社概要はよく見られる需要なページ

会社概要は、意外にもかなり閲覧数の多いページです。取引先や金融機関、求職者、投資家など、さまざまな立場の人々が参考にします。

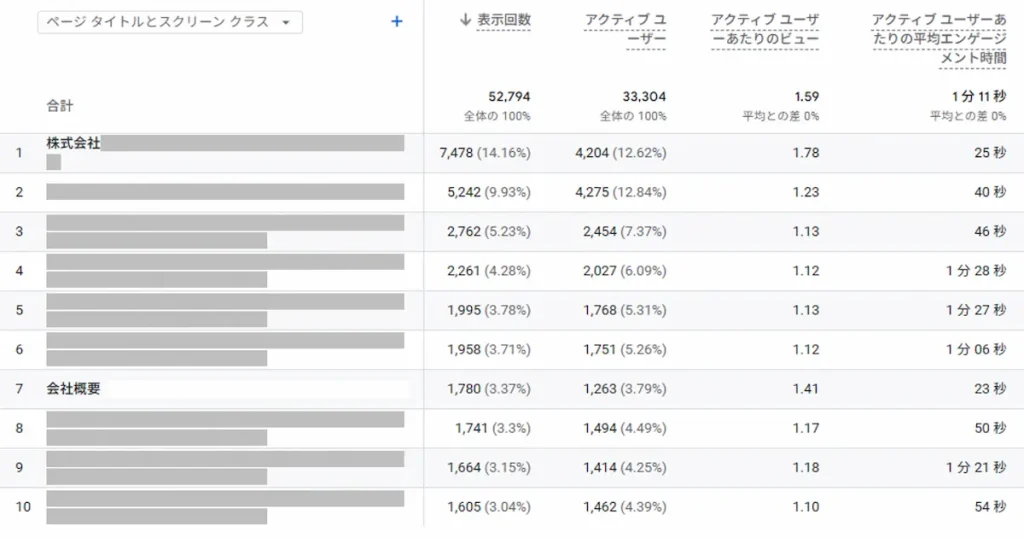

当社の例では、以下の通りWEBサイトの中で3番目に見られているのが「会社概要のページ」です。

また、当社のクライアント様でオウンドメディアを運用代行している会社のWEBサイトをみても、全体の7番目に「会社概要のページ」が見られています。

表示回数1位はホームページ(TOPページ)、2位~6位・8位~10位は全てコラムページです。会社概要は1,780回も見られています。

取引目的なのか求職目的なのかは別として、ホームページを訪れた方は、どのような会社なのか、という点を非常に気にしているのがよくわかります。

特に知名度の高くない中小企業によっては、会社概要をうまく活用することで、新規の取引に繋がったり、求職者を集めやすくなる可能性が大いにあります。

ユーザーは会社概要で企業が信頼性をチェックしている

会社概要は、企業の規模や設立年数、知名度に関係なく、訪問者が「この会社は信頼できるのか」「安心して関わって良いのか」を瞬時に判断するための“信頼度のチェックポイント”です。

顧客や取引先、求職者、金融機関、メディア関係者など、さまざまな立場の人がこのページを訪れ、会社の実在性・透明性・誠実さを見極めようとしています。

たとえば、所在地が曖昧だったり、代表者名や事業内容が不明確であったりすると、「実体のない会社なのではないか」「情報管理がずさんなのでは」といった不信感を与えかねません。

逆に、企業の基本情報が過不足なく整理され、沿革や理念、実績、スタッフなどの情報まできちんと掲載されていれば、「しっかりした会社だ」「真面目に運営している印象だ」といった安心感や信頼感につながります。

また、会社名・所在地・電話番号といった最低限の情報だけでは、訪問者にとっては物足りず、「この会社が何をしているのか」「どんな人たちが運営しているのか」といった肝心な部分が伝わらないまま終わってしまいます。

特にWeb上では、対面でのやり取りがないからこそ、会社概要ページが“顔”の役割を果たします。情報を充実させることは、自社の姿勢や誠意を表現する行為でもあり、ひいてはブランド価値の向上にもつながります。

さらに言えば、会社概要の充実度は、検索エンジンの評価にも少なからず影響を与えます。情報が整理され、訪問者にとって有益で信頼できる内容であれば、SEOの観点からもプラスに働くのです。

単なる定型情報の掲載で終わらせず、「誰が、どんな想いで、どこで、どんなことをやっている会社なのか」を丁寧に伝えることで、信頼と共感を得られる価値あるページへと昇華していきます。

企業にとって会社概要は、自らの姿勢や信頼性を伝える“最初の名刺”であり、“営業マン”でもあると言えるでしょう。

SEO対策にもつながる

SEO(検索エンジン最適化)の観点からも、会社概要ページは非常に重要です。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化

Googleは信頼できる情報源を重視しており、「この会社は誰なのか」「信頼できるのか」という情報を確認するために会社概要ページが見られます。

特にYMYL(Your Money or Your Life)に関わる業種では、企業情報の透明性=信頼性の高さと評価されます。

検索エンジンに事業内容・業種・拠点地域などの情報を明示

会社概要に記載することで、検索エンジンが「どんな会社か」を理解しやすくなります。

- 業種(IT、飲食、不動産など)

- サービス内容(SEO対策、リフォーム、オンライン講座など)

- 拠点(「渋谷区のデザイン会社」など)

これはローカルSEOにも効果があり、「地域名 × サービス名」などの検索での表示強化につながります。

被リンクを得る受け皿としての役割

企業紹介記事やインタビューなどで外部サイトからリンクを受ける場合、会社概要ページがそのリンク先になることが多く、ナチュラルリンク獲得に貢献します。

ユーザーの不安を解消し、コンバージョン率の向上に寄与

SEOからの直接効果というより、間接的な効果です。訪問者が問い合わせや資料請求をする際、会社概要を確認し、安心感を得ることで行動(CV)に移りやすくなります。

これにより、サイト全体の信頼性や品質評価も高まります。

構造化データのマークアップ対象として活用可能

会社概要の情報は、構造化データ(Organization、LocalBusinessなど)を使って検索エンジンに明示できます。

これにより、ロゴ・所在地・電話番号などが、Googleビジネスプロフィール(旧称:Googleマイビジネス)に表示されたり、リッチスニペットとして検索結果に表示されたり、というメリットがあります。

このように、会社概要は単なる形式的なページではなく、企業にとっての「顔」ともいえる存在です。信頼構築・情報提供・ブランディング・SEOと、多角的な役割を担う会社概要ページを丁寧に作り込むことは、Webサイト全体の価値を高め、企業の成長を後押しすることにつながるのです。

会社概要の基本項目

会社概要には、以下の項目は必ず含めましょう。

会社名

「株式会社ワールドリンク」など、正式な会社名を記載します。

海外を相手に事業に取り組む場合は、英名も併記すると好ましいでしょう。

代表者名(役員)

代表取締役や役員の氏名を記載します。

最低限、氏名だけでも構いませんが、写真や簡単なプロフィールを添えることで、より信頼感の高い会社概要になります。

氏名が読みづらい場合は「ふりがな」を振るのがおすすめ。

やり方は、次のようにHTMLで<ruby>を設定すれば実現できます。

<ruby>

上原翔

<rt>うえはらしょう</rt>

</ruby>上記のコードを書くと、次のように「ふりがな」が振られますよ!

上原翔所在地

本社および主要な拠点の住所を記載します。郵便番号も記載するのがおすすめ。

また、Googleマップの「地図を埋め込む」機能を使えば、Googleマップを所在地に埋め込めるので便利です。

また、お客様が訪問をしやすくするために「〇〇線△△駅 徒歩5分」のように、最寄駅を記載するのもおすすめです。

電話番号・FAX番号

電話番号やFAX番号など、訪問者が連絡を取るための情報を明記します。

スマホからのアクセスが多い事業の場合、電話番号にリンクを貼ることで、ワンタップで電話が掛けられるので便利です。

やり方は簡単で、次のようにHTMLで<a href=””>に<tel:電話番号>を設定するだけです。

<a href="tel:090-1234-5678">TEL:090-1234-5678</a>電話番号にはハイフン(-)がなくてもOKです。

また、「平日9時00分~18時00分(定休日:日曜日・祝日)」のように、電話の受付時間も記載することもおすすめ。

受付時間外に電話に出れない場合も、電話をかけた方の心象が悪くなることを防げます。

最後に、営業電話などが多く鬱陶しい場合は、「セールスはお断り」のような文言を電話番号の周辺に明記しておくことで一定の効果があります。

WEBサイトのURL

WEBサイトのURLも会社概要に明記しましょう。

URLにホームページのリンクを貼ることで、ユーザーがサイト内を回遊したくなるため便利ですよ。

設立年月

会社の設立年月を記載します。

会社の歴史が長ければ、取引相手としての安心材料になりますし、歴史が浅い会社でも事業が大きく成長している様子が見て取れれば、それも信頼に繋がります。

設立からの期間がわかることで、求職者や取引先は「しっかりした会社なんだな」と感じやすくなります。

資本金

資本金の額は、会社の初期資金の規模や取引における信用度を示します。

特に法人間の取引や銀行・自治体とのやり取りでは、資本金の金額が取引可否の判断材料になることも。

行政手続きや補助金申請などでは、「資本金の記載」が会社概要の必須項目になっていることが多いため、ホームページに記載しておくことで相手もチェックしやすくなります。

設立年月と同様に、資本金が大きいと求職者や取引先は「しっかりした会社なんだな」と感じやすくなります。

従業員数

従業員が何人いるかは、会社の規模や業務体制の充実度を直感的に伝えられます。

5人以下だと、小規模なスタートアップや個人経営に近い印象、50人以上だと、しっかりした組織体制があると感じられるなど、人数だけでも与える印象が変わります。

取引相手や求職者は「この会社と付き合って大丈夫か」「成長性や安定感はあるか」を見ています。

「何人で運営しているか」は納期や対応力に直接関わるため、特に取引先にとっては知っておきたい情報です。

事業内容

「事業内容」は、会社概要の中でも最重要項目のひとつです。

会社概要に訪れたユーザーは、

- どんな商品・サービスを提供しているのか

- どの分野に特化しているのか

を知りたいと思っています。

事業内容が明確であれば、取引先は「この会社に相談していいのか」「自分たちと関係があるか」を判断できますし、求職者も自分に合った会社かどうかを判断しやすくなります。

事業内容は「わかりやすく・簡潔に・専門用語は控えめに」がポイントです。

特に外部向けの会社概要では、読む人が業界に詳しくない前提で書くと伝わりやすくなります。

事業内容を箇条書きで書いているWEBサイトをよく見ますが、一般的にわかりづらい事業の場合は、箇条書きよりも文章で記載することをおすすめします。

例えば「WEBマーケティング」とだけ書いても、事業内容がイメージしづらいため、自社の強みも含めて具体的な文章にすることでユーザーの理解が深まります。

企業の信頼性を高める追加情報

「会社概要の基本項目」に加えて、以下の情報を掲載することで、企業の信頼性や魅力を高めることができます。

これから紹介する項目は、場合によっては会社概要ページとは別ページで作成するのもありです。

その場合は、会社概要ページと内部リンクで繋ぎ、ページ間を遷移できるようにするといいでしょう。

企業理念・ビジョン・ミッション

「企業理念・ビジョン・ミッション」は、なぜこの会社が存在するのかを伝える、いわば会社の芯(コア)です。

企業理念(根っこ)→ ミッション(今やること)→ ビジョン(目指す未来)の関係図で成り立つため、一貫性が求められます。

企業理念(Philosophy / Corporate Philosophy)

会社が何のために存在するのか、どんな価値観を大切にしているのかという“根本的な考え方”です。

- 社員や顧客に対して「自分たちはこうありたい」という姿勢を伝えるため

- 社風や判断基準を共有するため

ビジョン(Vision)

会社が将来的に実現したい未来像。「どこを目指しているのか」を明確にするために掲げます。

- 社内の方向性を一致させるため

- 投資家やパートナーに将来性を伝えるため

ミッション(Mission)

ビジョンを実現するための今やるべきこと、社会的な役割・使命です。

- 会社が日々何のために活動しているのかを明示する

- 社員や顧客に行動指針を示す

参考: 企業ブランディングとは?目的や進め方、向上させるポイントについて解説

代表挨拶

代表挨拶は、単なるあいさつ文ではなく、その会社が何を大切にしているのか、なぜこの事業をしているのかといった背景や価値観を、代表としての立場から語る重要なパートです。

会社概要の中では、沿革や事業内容、資本金などの事務的な情報が多くなりがちですが、代表挨拶を加えることで「この会社にはどんな想いがあるのか」「誰がどんな考えで運営しているのか」といった人間的な側面が伝わりやすくなります。

これにより、取引先や顧客、求職者などに対して信頼感や親近感を持ってもらいやすくなる効果があります。

また、社外へのメッセージという意味だけでなく、社内に向けた理念の共有やモチベーションの源にもなり得ます。

社員が「この会社が目指していること」「自分たちの仕事が社会にどう貢献しているのか」を再認識することで、組織全体の一体感や方向性を整える役割も果たします。

このように、代表挨拶は企業の考え方や存在意義、目指す未来を伝えるうえで非常に大きな意味を持つものであり、会社概要において欠かせない情報のひとつといえます。

さらに、代表の顔写真や手書きの署名、直筆メッセージなどを添えることで、より一層の信頼感や温かみを演出することができます。

文章だけでは伝えきれない人柄や誠意が視覚的に伝わり、見る人の記憶にも残りやすくなります。

とくにインターネット上では相手の顔が見えにくい分、「誰がこの言葉を発しているのか」がわかるだけで、安心感や説得力が格段に増します。

取引実績

取引実績は、これまでに自社がどのような企業や団体と関係を築いてきたかを示す情報であり、会社の信頼性や実力を外部に伝えるうえで非常に重要な役割を果たします。

特に新規の取引先や顧客にとっては、「この会社は誰と仕事をしているのか」「どのような規模・業種の企業と関わってきたのか」が、安心して依頼できるかどうかの判断材料になります。

たとえば有名企業との取引や官公庁・自治体との実績があれば、それだけで一定の信頼を得られる場合もあります。

また、業種や規模にかかわらず、取引先の多様性を見せることで「柔軟な対応力がある」「幅広いニーズに応えられる」といった強みを印象づけることも可能です。

さらに、自社が提供しているサービスや商品がどのような相手に受け入れられてきたのかを具体的に示すことで、事業内容の理解を深める助けにもなります。

なお、取引先の名前を公開する際には、事前に許可を得ることが基本ですが、許可が難しい場合でも「大手食品メーカー」「全国展開の学習塾」「都内のクリニック」など、業種や規模をぼかして紹介することで一定の効果を得ることができます。

また、個別の社名は出さずに「これまでの取引件数」や「年間の支援実績」などを数字で示すことも、説得力を高める手段となります。

取引実績は単なる成果の一覧ではなく、企業として築いてきた信頼関係と対応力の証明です。

その積み重ねがあるからこそ、新たな顧客に対しても安心と期待を与えることができるのです。会社概要の中でも、自社の実績を端的に伝えられる非常に効果的な情報といえるでしょう。

沿革

一般的には「会社がいつ設立されたのか」から始まり、事業の拡大、拠点の開設、資本金の増資、サービスの開始、受賞歴、法人化など、会社にとって節目となる出来事を年表のように整理して記載します。

沿革を会社概要に掲載する理由は、企業の信頼性や成長過程を客観的に示すためです。

特に取引先や顧客、金融機関、行政機関、求職者にとっては、その会社がどのように歩んできたのかを知ることが、安心や信頼につながります。

また、創業の経緯や変化のタイミングを明らかにすることで、単なる実績の羅列ではなく、企業としてのストーリーを感じてもらうこともできます。

沿革は会社の過去を記録するだけでなく、その積み重ねが現在の事業や価値観にどうつながっているのかを読み手に伝える役割を果たします。

短期間で大きな成長を遂げた会社であればスピード感を、長年にわたり地域に根ざした企業であれば安定性や信頼感を、それぞれ印象付けることができます。

会社概要の中で、沿革は他の項目よりもストーリー性があり、読み手の心に残りやすい部分でもあります。

そのため、ただ事実を並べるのではなく、必要に応じて企業としての想いが感じられるような記述にすることで、より魅力的な情報になります。

沿革に書ける内容が少ない場合は、書かない方が無難でしょう。私個人の感覚的には、10以上書く内容があってはじめて作るべきだと思います。

スタッフ紹介

スタッフ紹介は、代表や役員に加え、現場スタッフやサポートメンバーなども含めて紹介するケースが多く、業種によっては写真や一言コメント、Q&A形式、仕事風景の写真なども組み合わせて掲載します。

スタッフ紹介を掲載する最大の目的は、会社に対する安心感や親近感を高めることです。

とくにサービス業や対面のやり取りがある業種の場合、問い合わせや来店の前に「どんな人が対応してくれるのか」がわかることで、初めてのお客様でも心理的なハードルがぐっと下がります。

また、社内の雰囲気やチームの価値観が見えることで、「この会社は信頼できそうだ」「雰囲気が良さそうだ」といった印象を持ってもらうきっかけにもなります。

さらに、スタッフ紹介は採用活動においても大きな役割を果たします。

求職者にとっては、実際に働いている人たちの声や顔が見えることで、「自分もここで働きたい」「この人たちと一緒に成長したい」と感じられるかどうかの判断材料になります。

単なる会社紹介だけでは伝わらない、働く環境や人間関係の雰囲気が、スタッフ紹介を通して自然に伝わっていくのです。

実名や顔写真を出すことに抵抗がある場合でも、イラストやニックネーム、一言コメントなどの工夫によって、十分に温かみや信頼感を伝えることができます。

企業の大きさに関係なく、小規模な組織こそ、顔の見える安心感が評価される時代です。だからこそ、スタッフ紹介は会社の魅力を高める上で非常に価値のある情報だといえるでしょう。

保有資格・受賞歴

会社概要における保有資格や受賞歴の記載は、企業の専門性や信頼性、実績を裏付ける重要な要素となります。

とくに専門性の高い業種や、サービスの品質が重視される分野においては、企業としてどのような資格や認定を取得しているか、どのような評価を外部から受けてきたかが、第三者にとって大きな判断材料となります。

保有資格は、たとえば建築業の許可番号、ISO認証、IT関連資格、医療や福祉分野の専門資格、コンサルティングやマーケティングの認定など、業種によってさまざまです。

これらは、社内に一定の専門知識や技術力が備わっていることを示す客観的な証拠となり、初めて取引を行う顧客やパートナーに対して安心感を与える役割を果たします。

一方、受賞歴は、その企業の取り組みや成果が外部からどのように評価されたかを伝えるものです。

たとえば業界団体からの表彰、自治体やビジネスコンテストでの受賞、メディア掲載実績などは、企業としての価値や信頼性を証明する強力なアピールポイントになります。

特に実績の蓄積がまだ少ない創業初期の企業にとっては、受賞歴は大きな信頼獲得のきっかけになります。

これらの情報は、会社概要の中で事業内容や理念とともに掲載することで、企業としての総合的な強みを伝える補完材料となります。

資格や受賞は単なる肩書きではなく、日々の努力や成果の積み重ねの証です。それを積極的に発信することは、対外的な信頼構築だけでなく、社員の誇りやモチベーションにもつながっていくでしょう。

会社概要の作り方「3つのポイント」

会社概要の内容だけでなく、作り方にもポイントが3つあります。

基本情報は簡潔・正確に

会社概要の中でまず確認されるのが、会社名や所在地、設立年月、資本金、代表者名、連絡先といった基本情報です。

これらは、企業としての信頼性を示す最も基本的な項目であり、どんな業種であっても正確に、かつ簡潔に記載することが求められます。

初めて会社を知る人にとっては、この情報がその企業の第一印象を形作る要素になります。

だからこそ、誤字脱字や曖昧な表現は避け、誰が見ても迷わず理解できるように整理された記述が重要です。

特に所在地や連絡先は、問い合わせや訪問、資料請求、業務連携などにつながることが多いため、正確さはもちろんのこと、表形式のような見やすいレイアウトや表記の統一も意識する必要があります。

このように、会社概要における基本情報は、会社の“顔”とも言える存在です。どれだけ事業内容や理念が魅力的でも、基本的な情報に不備や不正確さがあれば、それだけで信頼を損なってしまう可能性があります。

だからこそ、正確性と簡潔さを両立させた情報整理が、企業としての信頼感を支える土台になるのです。

導線をつくる

会社概要ページは「会社の情報を知りたい」と思ったユーザーが必ず訪れる場所のひとつです。

つまり、信頼感を与えるだけでなく、「ここから次のアクションへつなげるための起点」としての役割も担っています。

そのため、ページを読み終えたあとに「で、どうすればいいの?」とならないよう、自然に次のステップへと導く導線設計がとても重要です。

会社概要の最後に、以下のようなリンクを貼ると効果的です。

- サービス・事業内容ページへ:「当社の提供サービスはこちら」

- 採用情報ページへ:「一緒に働く仲間を募集しています」

- お問い合わせページへ:「ご相談・お見積もりはこちらから」

また、理念や想いを語った直後に、「実際の取り組み」や「導入実績」などのリンクがあると説得力が増します。

- 導入事例ページ:「想いを支える実際の取り組みはこちら」

- お客様の声:「ご利用いただいたお客様の声を見る」

会社概要ページでも、さりげなく行動を促す「CTA(コールトゥアクション)」を入れておくと効果的です。

「Web活用に関するお悩みは、無料相談をご活用ください」などの一言と、目立つボタンがあるだけで、問い合わせに繋がる可能性があります。

情報の更新と整合性に注意する

会社概要に記載されている情報は、一度作成したら終わりではなく、企業の成長や変化に合わせて定期的に見直し、必要に応じて更新していくことが重要です。

たとえば従業員数の増減、資本金の変更、事業内容の追加や整理、新拠点の開設、受賞歴の追加など、企業活動にともなって基本情報は少しずつ変化していきます。

これらを放置して古いままにしておくと、閲覧者に誤った印象を与えたり、信頼性を損なう原因にもなりかねません。

たとえば会社概要ページでは「従業員数20名」と書かれているのに、採用ページでは「現在10名体制」となっていると、閲覧者に混乱を与え、企業としての情報管理の甘さを疑われることもあります。

特にWebサイトだけでなく、パンフレット、SNS、プレスリリース、求人媒体など複数の情報発信チャネルを持っている企業では、情報のズレが起こりやすいため注意が必要です。

情報を更新するタイミングとしては、決算期の後や、新年度が始まるタイミング、組織変更や事業転換があったときなど、節目ごとに点検・更新する習慣をつけておくと安心です。

少なくとも、年1回~2回は更新することはないか確認するようにしましょう。

小さな変更でも、常に最新で正確な情報を保つ姿勢は、企業としての誠実さを示すものでもあります。

会社概要は外部との信頼を築く「会社の名刺」のような存在である以上、最新の状態に保ち、他の発信内容とも矛盾のないよう丁寧に管理することが求められます。

関連記事:ホームページの更新頻度の目安は?更新頻度が低いデメリットも併せて解説

まとめ

会社概要ページは、企業の信頼性を可視化する非常に重要なページです。

訪問者は会社概要を通じて、「この会社は信頼できるか」「安心して関われるか」を判断しており、情報の充実度や正確性がそのまま企業の印象や信用に直結します。

特に知名度の高くない中小企業ほど、会社概要を丁寧に作り込むことで、信頼性を補完し、新たな取引や採用のチャンスを広げることができます。

また、SEOの観点でも会社概要ページは効果的です。E-E-A-Tや構造化データへの対応、ローカルSEO対策、ナチュラルリンクの受け皿など、検索エンジンからの評価にも影響を与えるページだからこそ、正確で整理された情報を掲載することが求められます。

会社概要には、会社名・所在地・設立年月・代表者名・事業内容などの基本情報に加えて、理念やビジョン、沿革、スタッフ紹介、保有資格、取引実績といった項目を加えることで、より企業の人間性や実績、方向性を伝えることができます。

そして何より大切なのは、情報を更新し続ける姿勢と、他の情報との整合性を保つことです。

会社概要は“会社の名刺”であり、初対面の信頼を得るための強力なツールです。形式的に作るのではなく、「自社の顔」として、戦略的に整えていくことが、Webサイト全体の価値向上につながります。