\30分で課題が見える/

E-E-A-Tとは?基本から具体的な対策方法まで解説【2025年最新版】

「E-E-A-T(イー・イー・エー・ティー)」は、Googleの検索品質評価ガイドラインで定義されている、ウェブサイトやコンテンツの品質を評価するための基準です。

「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の4つの要素で構成されています。

SEO対策やAIO対策(LLMO対策)に取り組む上で、E-E-A-Tは無視できない重要な項目ですが、

「E-E-A-Tが重要らしいが、具体的に何をすればいいのか分からない」

と感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、E-E-A-Tの基本概念から、具体的な対策方法、YMYL領域での注意点、そして実際の成功事例まで、法人サイト運営者に向けて徹底解説します。

検索エンジンであれ生成AIであれ、最終的には「信頼できる質の高い情報」が求められるという本質を理解し、実践的なE-E-A-T対策に取り組みましょう。

E-E-A-Tとは

E-E-A-Tは「イー・イー・エー・ティー」または「ダブル・イー・エー・ティー」と読みます。これは、Googleの 検索品質評価ガイドラインで定義されている、ウェブサイトやコンテンツの品質を評価するための基準です。

検索上位に表示させるためのSEO対策、AIで上位表示させるためのAIO対策(LLMO対策)にとっても無視できません。

E-E-A-Tは、以下の4つの要素の頭文字を取ったものです。

E-E-A-Tの4つの要素

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

上記の4つをあわせてE-E-A-Tと呼びます。それぞれについては「E-E-A-Tの4つの要素」で後述しています。

E-E-A-TとSEOの関係

E-E-A-TとSEOは切っても切れない関係にあります。E-E-A-TはGoogleの検索品質評価ガイドラインの中核となる概念であり、検索順位の決定に大きく影響します。

ただし、E-E-A-Tは直接的なランキング要因ではありません。

技術的なSEO施策が「見つけてもらう土台」だとすれば、E-E-A-Tは「評価される内容」を担保します。技術的基礎を整えた上でE-E-A-Tに注力することで、より効果的なSEO効果が期待できます。

- 技術的SEO: サイト速度、モバイル対応、構造化データ、内部リンク構造など、検索エンジンがサイトを適切にクロール・インデックスするための土台

- E-E-A-T対策: コンテンツの質、信頼性、専門性など、ユーザーと検索エンジンから「価値がある」と評価されるための要素

技術的に完璧なサイトでも、コンテンツの質が低ければ上位表示は困難です。逆に、優れたコンテンツがあっても、技術的な問題があれば適切に評価されません。

現代SEOにおけるE-E-A-Tの重要性

近年、Googleは「ユーザーに役立つコンテンツ」をより重視する方向にアルゴリズムを進化させています。

2022年のヘルプフルコンテンツアップデート、2023年以降のコアアップデートでも、E-E-A-Tの重要性は一貫して強調されています。

また、GoogleのAI MODEや、ChatGPT、Genimiなどの生成AIにおいても、E-E-A-Tの重要性はむしろ高まっています。

生成AIは、回答を生成する際に信頼性の高い情報源を引用します。E-E-A-Tが高いサイトは引用元として選ばれやすく、新たな流入経路となります。

また、ChatGPTをはじめとするLLM(大規模言語モデル)は、Web上の高品質なコンテンツを学習データとして活用します。E-E-A-Tの高いコンテンツは、AIが参照する知識源として価値を持ちます。

つまり、E-E-A-T対策は単なる「品質向上施策」ではなく、SEO・AIO・LLMOすべてに通じる、現代のデジタルマーケティングの必須要素と言えるでしょう。

検索エンジンであれ生成AIであれ、最終的には「信頼できる質の高い情報」が求められるという本質は変わりません。

生成AIの普及により、誤情報や不正確な情報も増加しています。その中で、経験・専門性・権威性・信頼性が明確なサイトは、ユーザーとAIの両方から「確かな情報源」として評価されます。

E-E-A-Tの4つの要素と対策方法について徹底解説

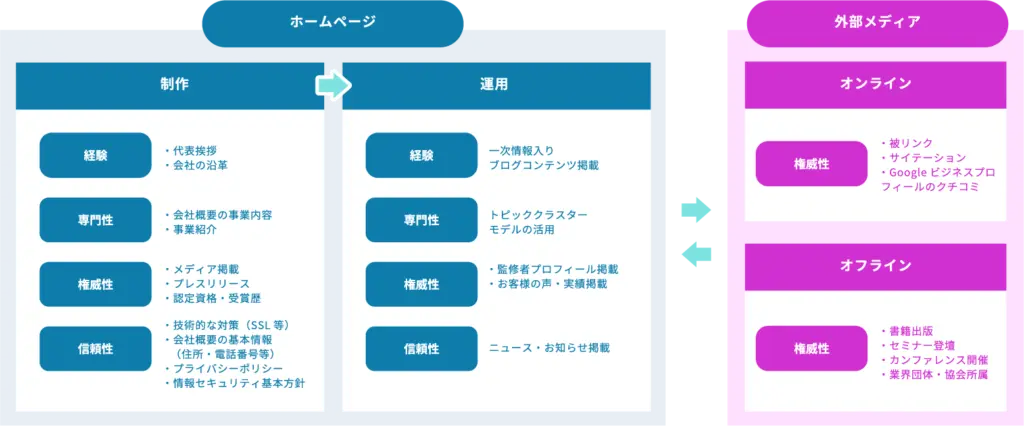

E-E-A-T対策は、ホームページの設計に関わる部分、ホームページ運用に関わる部分、外部メディアの活用と3つに分類されます。

E-E-A-Tそれぞれの内容に加えて、「ホームページの設計(制作)」「ホームページ運用」「外部メディアの活用」に分けて重要なポイントを解説します。

Experience(経験)とは?実体験の価値

「Experience(経験)」は、コンテンツを作成した人や代表者・会社が、書かれた内容を直接経験・体験しているかどうかが評価されます。

AIが情報をまとめて記事を生成できる時代、人間にしかできない実際の体験(一次情報)が評価されるようになりました。

例えば、

- 海外旅行をしている人の海外旅行ブログ

- 200店舗のカレーを食べた方のカレーブログ

- 自宅学習で東大に合格した人の体験談

などが経験として評価されます。

一見すると、法人のホームぺージには関係なさそうですが、非常に重要な対策です。

まず効果的なのが、導入事例・実績の詳細な公開です。クライアントが抱えていた課題、解決までのプロセス、数値を含めた具体的な成果を示すことで、実務経験の深さを証明できます。

例:SEOコンサルティングで月間流入数を3ヶ月で5倍にした具体的施策

次に、業界での実務経験に基づくノウハウ記事も有効です。数百件のプロジェクトから得られた知見や、業界特有の失敗パターンとその回避方法など、実務者だから分かる情報は大きな価値があります。

例:300社のWebマーケティング支援から分かった、中小企業が陥りやすい5つの失敗

また、自社での試行錯誤の過程を公開することも重要です。新しいツールの検証結果や、自社で実施したA/Bテストの結果、失敗事例とそこから得た教訓などは、リアルな経験として高く評価されます。

さらに、オリジナルデータ・独自調査の実施も差別化につながります。自社顧客データの分析結果や業界動向の独自調査は、他では得られない一次情報として価値があります。

経験を示す際は、単に「経験がある」と主張するだけでは不十分です。

具体的な数値を入れる、ビフォー・アフターを明示する、プロセスを詳細に説明する、写真や図表を活用するなど、経験の深さと信憑性を伝える工夫が必要です。

特に、成功事例だけでなく失敗談も含めることで、試行錯誤の過程がリアルに伝わります。

Experience(経験)対策のポイント

ホームページ制作時のポイント

- 代表挨拶で代表自身の経験を掲載する

- 会社の沿革を掲載する

ホームページ運用時のポイント

- 導入事例・実務経験に基づくノウハウ・試行錯誤の過程などのコンテンツを掲載する

Expertise(専門性)とは?深い知識と技能

「Expertise(専門性)」は、特定の分野における豊富な知識や技能を持っているかを評価します。

専門家であることは情報の信ぴょう性に繋がります。「WEBマーケティング業者」と「SEO業者」を比較すると、後者の方がSEOに詳しそうなイメージがありますよね。

法人サイトで専門性を高めるには、「何の専門家なのか」を明確にすることが第一歩です。事業範囲を広く見せようとするあまり、専門性が曖昧になってしまうケースは少なくありません。

自社の強みを細分化し、「○○に特化した△△サービス」といった形で明確に打ち出すことで、その分野における専門家としての立ち位置を確立できます。

また、専門性は単に「専門的です」と主張するだけでは不十分です。保有資格、実績数、導入事例、専門的なコンテンツの充実度など、客観的に証明できる要素が必要です。

さらに、ウェブサイト全体を通じて一貫したテーマで情報を発信することも重要です。トピッククラスター構造を意識し、関連するテーマの記事を内部リンクで結びつけることで、「この分野ならこのサイト」という専門性の高い印象を与えることができます。

Expertise(専門性)対策のポイント

ホームページ制作時のポイント

- 会社概要に事業内容・サービス内容を整理して掲載する

- 事業内容・サービス内容のページの中に、具体的な提供内容に加えて、企業理念・実績や導入事例・強みや他社との違いなどを記載して充実したページを作る

- 事業内容に関わる専門資格などを会社概要に掲載する

ホームページ運用時のポイント

- トピッククラスター構造を意識したコンテンツ設計を行う

- 内部リンクを張り巡らせる

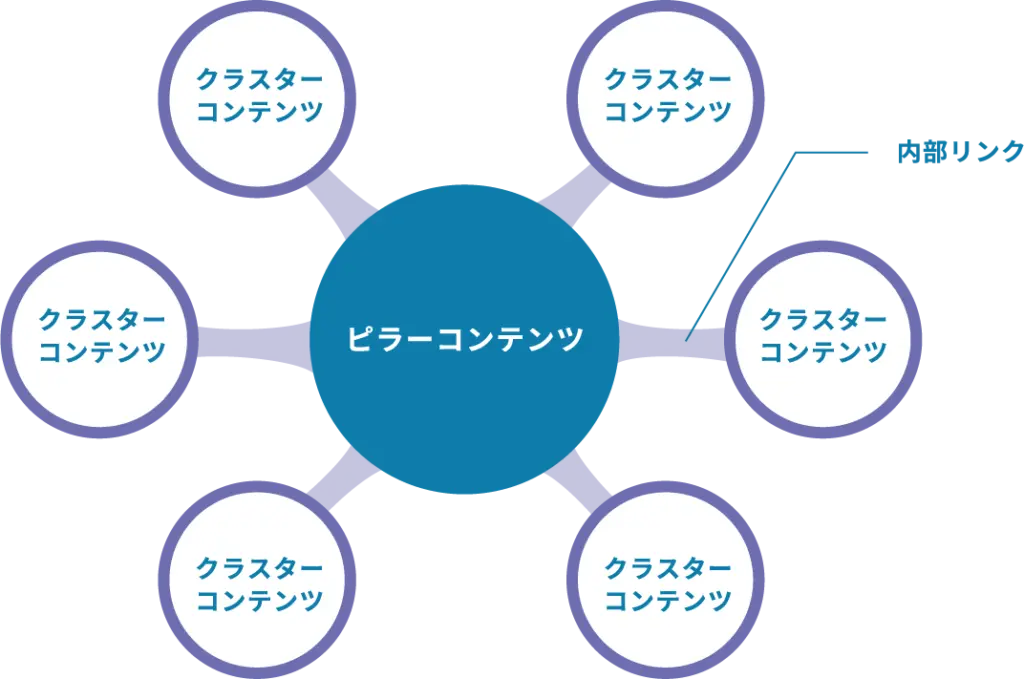

トピッククラスター構造とは?

トピッククラスター構造とは、1つの中心となる「ピラーコンテンツ(柱となる記事)」を軸に、関連する複数の「クラスターコンテンツ(詳細記事)」を内部リンクで結びつけるコンテンツ設計手法です。

トピッククラスター図

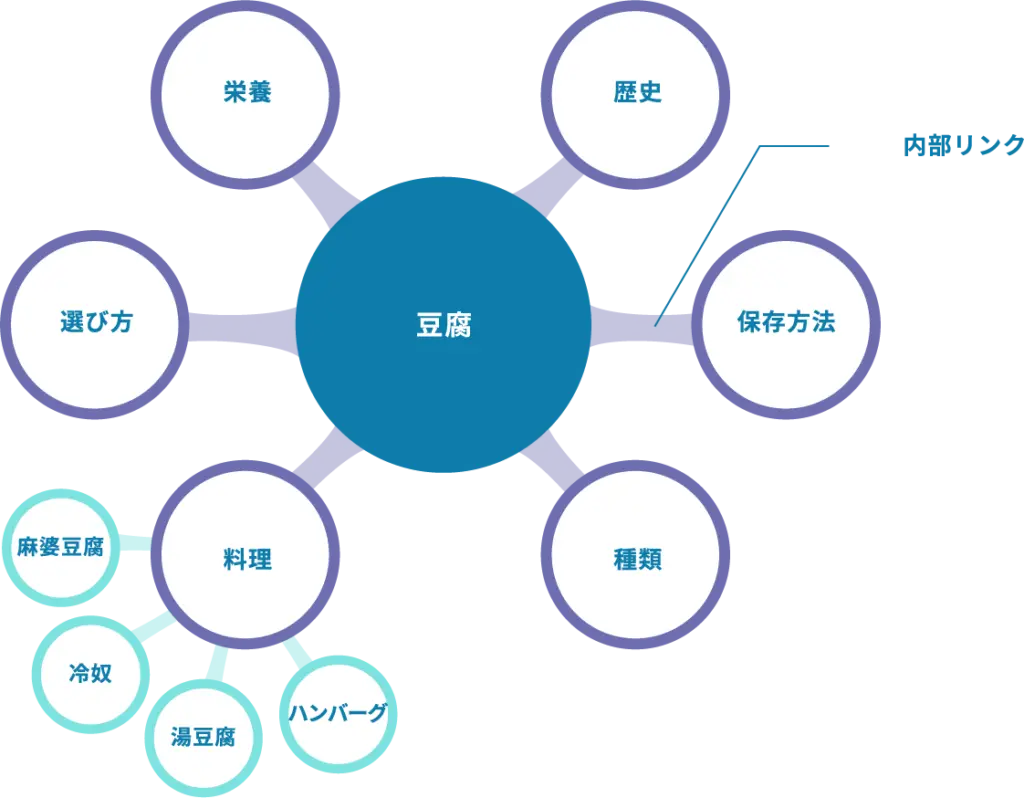

トピッククラスター例(豆腐)

例えば「豆腐」をテーマにする場合、中心に「豆腐とは?」という包括的なピラーコンテンツを配置し、その周囲に「栄養」「歴史」「種類」「選び方」「保存方法」「料理」といった個別テーマのクラスターコンテンツを配置します。

これらすべての記事を内部リンクで結びつけることで、検索エンジンに「このサイトは豆腐に関する専門的で網羅的な情報を提供している」と認識させることができます。

Authoritativeness(権威性)とは?信頼される情報源

「Authoritativeness(権威性)」は、コンテンツ作成者やウェブサイトが、その分野で有力な情報源として認知されているかを評価します。

専門性と似ていますが、専門性は「発信者側の発信」の要素が強いのに対して、権威性は「他者からの評価」が重要視されます。自分で「権威があります」と主張するだけでは不十分で、第三者からの客観的な評価が重要です。

例えば、同じ内容の医療情報でも、無名の個人ブログと大学病院の公式サイトでは、後者の方が信頼されやすいですよね。これが権威性の違いです。

具体的には以下のような要素が権威性を高めます。

- 外部サイトからの被リンク: 特に関連性の高い専門サイトや公的機関からのリンク

- メディア掲載: 新聞、雑誌、業界専門誌、ニュースサイトなどでの紹介

- サイテーション: リンクがなくても、社名やサービス名がオンライン上で言及されること

- 業界での活動実績: セミナー登壇、イベント出展、業界団体への所属

- 公的な認定: 資格、認証、受賞歴など

- 著作物: 書籍の出版、専門誌への寄稿

中小企業や個人事業主にとって、大企業のような知名度やブランド力で勝負するのは困難です。しかし、特定分野に絞った権威性であれば、着実に構築することが可能です。

また、自社だけで権威性を高めることが難しい場合は、外部の権威を活用することも有効です。業界の専門家に監修を依頼したり、有資格者をアドバイザーとして迎えたりするこ

Authoritativeness(権威性)対策のポイント

ホームページ制作時のポイント

- メディア掲載・プレスリリースページを作成する

- 会社や代表者の保有資格や受賞歴を掲載する

ホームページ運用時のポイント

- ブログコンテンツに事業内容で権威のある監修者のプロフィールを掲載する

- お客様の声ページや実績ページを掲載する

外部メディアの活用

- コンテンツ内容に関連の強い質の高いリンクを獲得する

- サイテーションを獲得する

- メディアに取材を依頼する

- セミナーやイベントに登壇する

- 書籍を出版する

- 業界団体や協会へ所属する

Trustworthiness(信頼性)とは?E-E-A-Tの中核

「Trustworthiness(信頼性)」は、E-E-A-Tの中心に位置しているもっとも重要で、経験・専門性・権威性の要素も信頼性を支える要素として位置づけられています。

信頼性の構成要素は次の3つです。

- 正確性 – 事実に基づいた正確な情報

- 誠実性 – ユーザー第一の姿勢で作られたコンテンツ

- 安全性 – セキュリティが確保されたウェブサイト

この中で、特に正確性については経験・専門性・権威性が関わってくる要素で、それ以外の誠実性と安全性は主には別の要素が求められます。

端的にいえば「安全に使えて、価値のある記事(コンテンツ)を作る」ということが求められます。

信頼性を損なう要素

信頼性は積み上げるのに時間がかかりますが、失うのは一瞬です。以下のような要素は信頼性を大きく損なう可能性があります。

- 不正確な情報: 事実誤認、古い情報の放置、誇大表現

- 透明性の欠如: 運営者情報が不明確、連絡先が不十分

- セキュリティの問題: HTTPのまま、個人情報の取り扱いが不明確

- ユーザーを欺く行為: 誤解を招く広告、隠れた費用、過度な煽り

- 更新の停止: 何年も更新されていないサイトは「もう運営していないのでは?」という不信感を与える

法人サイトでは、会社の実在性と連絡可能性を明確に示すことが重要です。住所、電話番号、営業時間、代表者名など、基本情報を正確に掲載することで、「実際に存在する企業が運営している」という安心感を与えられます。

また、定期的な更新も信頼性の指標となります。ニュースやお知らせが何年も更新されていないサイトは、「まだ営業しているのか?」という疑念を抱かせます。

少なくとも3ヶ月に1回程度は何らかの更新を行い、サイトが生きていることを示しましょう。

Trustworthiness(信頼性)対策のポイント

ホームページ制作時のポイント

- SSL証明書を導入(HTTPS化)

- 会社概要に住所・電話番号・営業時間など正確な時間を載せる

- Googleビジネスプロフィールに正確な会社概要を載せる

- プライバシーポリシーや情報セキュリティ基本方針ページを掲載する

ホームページ運用時のポイント

- ニュースやお知らせを最低3ヶ月に1回を目処に更新する

- 正確で誠実な価値のあるコンテンツを制作する

E-E-A-Tに深く関わるYMYLとは

YMYL(Your Money or Your Life)とは、人々のお金や生活に大きな影響を与える可能性のあるトピックを指します。

これらの情報は、誤った情報が人々の健康や経済的安定を脅かす可能性があるため、より厳格にE-E-A-Tが評価されます。

また、YMYLの中にもレベル感があり、より影響度が大きいほどE-E-A-Tが厳格に評価されます。厳しいYMYLジャンルでは、E-E-A-T対策なしで検索上位に表示することは非常に困難といっても過言ではありません。

特にYMYLジャンルにおいては、権威性と信頼性が重視される傾向があります。自社ブランド自体の権威性を高めることは勿論ですが、外部の監修者や有資格者など他者の権威を活用することも有効です。

主に以下のようなジャンルがYMYLに該当します。

YMYLジャンル

- 健康・医療:病気の症状、治療法、医薬品、健康食品、メンタルヘルスなどに関する情報。

- 金融・経済:投資(株、FX、仮想通貨)、ローン、保険、税金、退職金計画など、個人の財産に直接関わる情報。

- 法律・行政:法律相談(離婚、相続)、ビザ申請、公的サービス(年金、給付金)、選挙、国会、外交など、市民の権利や義務に関わる情報。

- 安全性・ニュース:災害、事故、事件、政治・経済ニュースなど、人々の安全や社会の関心事に影響を与える情報。

- ショッピング・Eコマース:ECサイトでの購入ガイド、商品の安全性情報、リコール情報、価格比較、重要な商品レビューなど、消費者の購買決定に影響を与える情報。

- 人々の集団:人種、宗教、性別、性的指向、障害、民族など、特定の集団に関する情報。差別的な表現や誤解を招く情報は厳しくチェックされます。

- その他:上記に当てはまらなくても、育児、教育、住宅、就職など、個人の将来の幸福や生活に大きな影響を与える可能性のあるトピック全般。

ワールドリンクが担当したE-E-A-T対策の成功事例

ワールドリンクが担当したYMYL領域でのE-E-A-Tの成功事例をまとめました。

本記事では、株式会社サムライフ様の事例を紹介します。

サムライフ様は「健康寿命を、真の寿命に」をテーマに、予防医学のパーソナルコーチやコンサルティング、サプリメントの開発から販売まで取り組んでいる会社です。

YMYL領域の中では健康系のジャンルに該当するため、E-E-A-Tが厳しく評価されるジャンルです。そこで私たちは、権威性と信頼性を中心としたE-E-A-T対策に取り組みました。

ホームページ制作時の対策

まず、サイトの基盤となる信頼性の構築に注力しました。

代表取締役である坂田武士氏が「薬を勧めない薬剤師」として20年以上の研究を重ねてきた経緯や、延べ2万人に対する健康管理指導の実績を、代表挨拶ページで詳しく紹介しています。

さらに、代表が代表理事を務める一般社団法人日本予防医学マイスター協会との関連性を明示することで、専門資格や業界での位置づけを明確にしました。

予防医学マイスター®という独自の資格認定制度を持つことが、専門性の証明となっています。

権威性の構築では、オリンピックメダリストや女優など、著名な方々からの推薦をお客様の声として掲載しています。

芸能人やトップアスリートといった影響力のある方々の評価は、サイトの信頼性を大きく高める要素となります。

安全性の確保として、SSL証明書の導入によるHTTPS化を実施し、会社概要には住所・電話番号・営業時間など正確な情報を記載しました。

プライバシーポリシーも整備し、ユーザーが安心してサイトを利用できる環境を構築しています。

ホームページ運用時の対策

制作後も継続的な情報発信に力を入れています。

予防医学に関するコラムを定期的に更新し、トピッククラスター構造を意識したコンテンツ設計を行っています。

「予防医学とは」というピラーコンテンツを中心に、食事法や運動習慣、サプリメントの選び方といった関連記事を内部リンクで結びつけることで、予防医学の専門サイトとしての体系性を高めています。

すべてのコンテンツは、専門家の監修を受けた正確で誠実な内容となっています。

健康系の情報では誇大表現を避け、個人差があることを明記し、必要に応じて医師への相談を促す記載を加えるなど、ユーザーファーストの姿勢を貫いています。

外部メディアの活用

業界関連メディアへの寄稿や、専門家としてのコメント提供を通じて、質の高い被リンクとサイテーションを獲得しています。

セミナーやイベントへの登壇実績もウェブサイトに掲載し、予防医学の専門家としての権威性を対外的にアピールしています。

一般社団法人日本予防医学マイスター協会という業界団体の代表理事を務めていることも、業界内での認知と信頼を高める重要な要素となっています。

成果と今後の展開

これらのE-E-A-T対策によりホームぺージのリニューアル前と比較して、オーガニック検索からの流入が300倍に上に増加しています。

何より、専門性と信頼性の高いサイトとして認識されることで、成約率の改善にもつながっています。

よくある質問(FAQ)

まとめ

E-E-A-Tは、SEO・AIO・LLMOすべてに通じる、現代のデジタルマーケティングの必須要素です。Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の4つの要素を高めることで、検索エンジンと生成AIの両方から評価されるウェブサイトを構築できます。

重要なのは、E-E-A-T対策が一朝一夕で完成するものではなく、長期的な取り組みが必要だという点です。ホームページ制作段階での基盤整備、継続的なコンテンツ運用、外部メディアの活用と、多角的なアプローチが求められます。

法人サイトの強みは、組織として蓄積した膨大な経験とデータです。導入事例、実務経験に基づくノウハウ、独自調査データなど、企業だからこそ提供できる価値ある情報を体系的にコンテンツ化することで、高いE-E-A-Tを持つサイトを構築できます。

技術的なSEO施策とE-E-A-T対策の両輪で、ユーザーと検索エンジン・生成AIの双方から評価されるウェブサイトを目指しましょう。

自社サイトのE-E-A-T対策が十分か確認したい方は、無料のホームページ診断サービス「WEBDOCK」をご利用ください。専門家が客観的な視点からサイトを分析し、具体的な改善提案をお届けします。